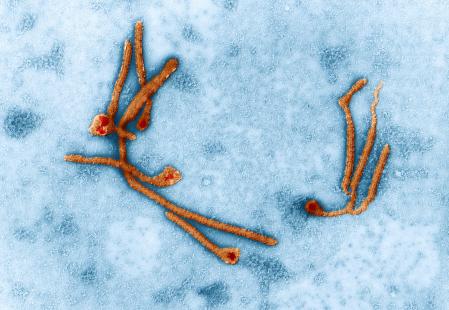

Avec 11 316 décès entre fin 2013 et début 2016, l’épidémie d’Ebola qui a principalement touché la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone a été onze fois plus importante en termes de mortalité que les précédentes flambées d’Ebola survenues depuis 1976 en Afrique équatoriale.

Contrairement aux autres épidémies - majoritairement confinées à des zones rurales éloignées et maîtrisées rapidement - la crise Ebola d’Afrique de l’Ouest s’est concentrée dans les zones urbaines fortement peuplées où les problématiques d’hygiène publique ont contribué à faciliter l’expansion de la plus importante pandémie qu’ait connue le monde au 21e siècle. Ce n’est pas un hasard si l’épidémie a touché si durement la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia, souligne l’agence Expertise France qui a participé à la « task force » française contre Ebola. « En dépit de quinze ans de croissance encourageante, ces pays gardent des systèmes de santé déficients tant en termes d’infrastructures que de ressources humaines et de gouvernance », note l’agence. Au-delà des 11 316 décès directement imputables à Ebola, la réduction de l’accès aux services de santé en raison de l’épidémie a en outre provoqué plus de 10 000 décès supplémentaires causés par d’autres problèmes de santé non traités (VIH, tuberculose, paludisme, mortalité maternelle et infantile…).

Quatre projets structurels

Dans le cadre de la « task force » Ebola, France Expertise a mené quatre projets en Guinée dotés d’un budget de 18 millions d’euros pour développer les capacités structurelles du pays en matière de lutte contre les épidémies. Mené en partenariat avec l’Institut Pasteur et la fondation Mérieux le projet LABNET a ainsi permis de renforcer le réseau guinéen de laboratoires capables à terme d’assurer le diagnostic et la surveillance de pathogènes infectieux. Le projet TWIN 2H a aussi contribué à améliorer les capacités de quinze hôpitaux nationaux, régionaux et de centres de santé communautaire en matière de prévention et de contrôle des infections et d’hygiène hospitalière. Destinés à appuyer le déploiement de huit équipes régionales polyvalentes d’alerte et de riposte aux épidémies, les projets ERARE et PREPARE ont construit les bases d’un système de notifications qui doit permettre de gagner un temps précieux à l’avenir. « Aujourd’hui la Guinée dispose d’un dispositif pérenne et réactif en cas de nouvelle épidémie », souligne Antoine Peigney, directeur du département santé d’Expertise France. La Guinée est par ailleurs le seul pays d’Afrique de l’Ouest à disposer d’une agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS). « Actuellement, la réapparition de la fièvre de Lassa met à l’épreuve avec succès les dispositifs mis en place », note-t-il.

Règlement sanitaire international

« Certes les capacités de réponse restent très limitées au regard des standards français, mais Ebola nous a finalement permis de mobiliser les acteurs, les sensibiliser aux enjeux du règlement sanitaire international de l’OMS (RSI) et d’insuffler une dynamique de construction et de renforcement des systèmes de santé », poursuit Antoine Peigney. L’État guinéen s’est d’ailleurs engagé à augmenter de 3 % à 6 % sa quote-part de financement à destination de la santé. Beaucoup reste toutefois à faire au niveau du continent africain. « Nous n’avons pas le sentiment que l’on soit bien armé pour la prochaine pandémie. La plupart des pays n’ont pas atteint le début du commencement du règlement sanitaire international », constate-t-il. « D’autres virus vont émerger avec les mêmes caractéristiques que le virus Ebola. On aimerait pouvoir dupliquer ce que l’on a fait en Guinée dans d’autres contextes. Alors qu’on a cette expérience et expertise, on devrait crouler sous les demandes d’États, mais il n’y a rien », déplore Antoine Peigney. La question du financement de la santé reste donc un enjeu majeur tant au niveau des budgets nationaux que du fléchage des aides au développement des bailleurs internationaux.

Pause exceptionnelle de votre newsletter

En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne

[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka

Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »

Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature