C’EST EN 1876 que Thomas Morton réalise la première description du névrome. Il s’agit d’une « tumeur » ou « néoformation » du nerf interdigital avant sa bifurcation en deux branches qui innervent les faces latérales des orteils. Il est secondaire à une compression du nerf par les orteils et s’accompagne d’un œdème de l’endonèvre qui, secondairement, aboutit à la constitution d’une fibrose. Il concerne surtout les deuxième et troisième espaces intermétatarsiens et principalement la femme après 50 ans. Le névrome est bilatéral dans environ 30 % des cas.

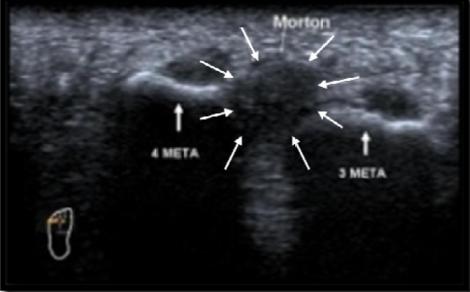

Les patients peuvent ressentir différents symptômes, en particulier des douleurs à type de brûlure lors de la marche ou de la station débout prolongée, voire nocturnes ou des paresthésies. Ils peuvent être obligés de se déchausser ou de marcher avec des chaussures sans talon. À l’examen, les patients éprouvent des douleurs à la partie haute de l’espace intermétatarsien, des douleurs à la pression de la face latérale des orteils (signe de Moulder). Parfois, il est possible de constater une hypoesthésie des faces latérales de l’espace intermétatarsien. À l’échographie, le névrome se traduit par un épaississement fusiforme du nerf interdigital (figure 1). Il est souvent entouré par une réaction liquidienne satellite sous la forme d’une masse hypoéchogène sans hyperhémie notable au Doppler.

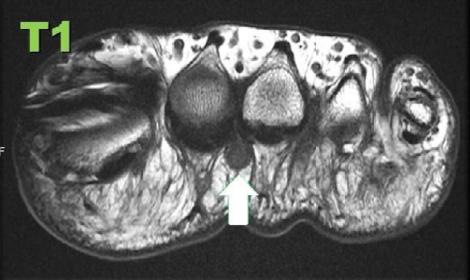

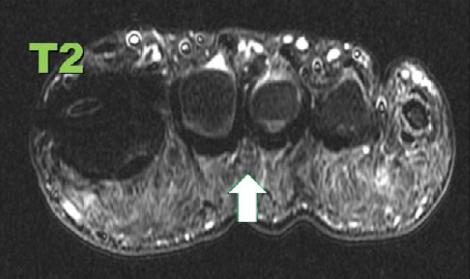

Lors de la pratique d’une IRM, la masse observée est développée sur le versant plantaire de l’espace intercapitométatarsien. Elle peut être en hyposignal (figures 2) ou en signal variable, lequel est généralement hypo-intense. Une réaction liquidienne satellite est parfois présente.

IRM en cas de doute diagnostique.

Dans certains cas, on peut avoir un doute diagnostique avec une bursite. Elle apparaît en hyposignal en T1 et en hypersignal en T2. L’ IRM est toujours utile quand il y a un doute consécutif à la présence d’une bursite.

Sur le plan thérapeutique, nous avons mené un travail sur l’intérêt des infiltrations échoguidées de corticoïdes chez 23 patients (20 femmes et 3 hommes) âgés de 49 à 85 ans. Le névrome était unilatéral chez 13 patients et bilatéral chez les 10 autres. Pour permettre le traitement du névrome de Morton, le recours à l’imagerie est indispensable. Ainsi, l’échographie s’est révélée nécessaire dans tous les cas. En revanche l’IRM ne se justifiait qu’en cas de doute diagnostique avec une bursite et lorsque la résolution échographique était mauvaise, la lisibilité offerte par l’IRM étant alors souvent de meilleure qualité.

La solution thérapeutique choisie a consisté en des infiltrations guidées par échographie (figure 3). L’échec du traitement médical justifiait le recours à ces infiltrations. Elles ont été réalisées sous échographie par voie dorsale.

La procédure comprenait l’application d’un patch anesthésique deux heures avant l’opération puis une anesthésie locale (xylocaïne à 0,5 %) qui devait entraîner la disparition du signe de Moulder. Une injection de corticoïdes était alors effectuée. Il est intéressant de souligner à cet égard le caractère indolore du geste local.

Nous avons ainsi pu constater la possibilité, pour les patients, de retrouver un chaussage normal et, de manière conjointe et conséquente, une amélioration du périmètre de marche.

De plus, il y a eu une réduction de la douleur spontanée mesurée sur l’EVA et de la douleur provoquée par la palpation. Une diminution ou une disparition du signe de Moulder a également été constatée. Enfin, une réduction de la taille du névrome a été mise en évidence à l’échographie lors de l’évaluation pratiquée à intervalles réguliers (à trois, six et neuf mois).

Au total, chez 60 % des patients, il a été observé une disparition des symptômes douloureux et une très importante réduction de la taille du névrome ; 20 % ont été nettement améliorés. Cependant 20 % n’ont pas été soulagés et finalement 10 % ont nécessité le recours la chirurgie.

Sur le plan diagnostique, nous pouvons donc conclure que l’imagerie et en particulier l’échographie est fondamentale. Au plan thérapeutique, là encore, l’importance de l’échographie doit être soulignée en permettant de guider le geste de l’opérateur. Par ailleurs l’intérêt indéniable de ce travail a été de montrer que cette approche thérapeutique permettait d’éviter le recours à la chirurgie dans un grand nombre de cas.

* Rhumatologue, Paris.

** Radiologue, Paris.

Liens d’intérêts :aucun.

Ghozlan R. et Zeitoun F.T. THU0440.

CCAM technique : des trous dans la raquette des revalorisations

Dr Patrick Gasser (Avenir Spé) : « Mon but n’est pas de m’opposer à mes collègues médecins généralistes »

Congrès de la SNFMI 2024 : la médecine interne à la loupe

La nouvelle convention médicale publiée au Journal officiel, le G à 30 euros le 22 décembre 2024