• Stimulation

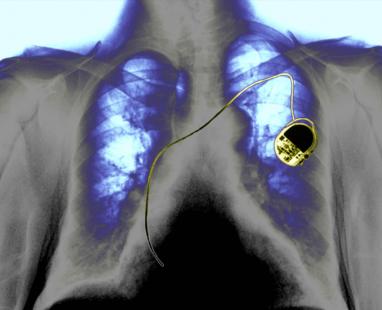

Développée il y a plus de cinquante ans, la stimulation cardiaque vise à corriger ou à prévenir les bradycardies symptomatiques. Elle se fonde sur une stimulation monochambre où l’implant de stimulation est relié à une seule sonde placée dans le ventricule (bloc auriculo-ventriculaire), ou sur une stimulation double chambre (› 75 % des appareils implantés en France) avec deux sondes placées l’une dans l’oreillette, l’autre dans le ventricule, et qui permettent de recréer la séquence d’activation électrique physiologique.

Les stimulateurs peuvent délivrer leurs impulsions à fréquence constante ou bien être asservis à des capteurs physiologiques dont l’activité (accéléromètre) et la ventilation-minute. En France, chaque année, 60 000 stimulateurs sont posés, le choix du type d’appareil répondant à des indications précises qui devraient être mises à jour en mai 2013.

• Défibrillation

Les défibrillateurs, qui sont tous également stimulateurs, sont, eux, indiqués chez les patients à haut risque de mort subite. Ils peuvent être reliés à une seule sonde ventriculaire (simple chambre) ou à deux sondes atriale et ventriculaire (double chambre), une seule électrode étant active et donc capable de défibriller. Si un trouble du rythme est reconnu comme dangereux par le boîtier implanté en sous-cutané, la sonde délivre après quelques secondes soit un choc (menace considérée comme immédiate), soit une salve de stimulation rapide sur quelques cycles qui peut permettre de stopper la tachycardie sans recourir au choc. « Cela est important car le choc est douloureux et consomme beaucoup d’énergie », précise le Pr Jean-Claude Daubert. Leurs grandes indications sont, en prévention secondaire, les antécédents de trouble du rythme majeur, en particulier d’arrêt cardiaque par TV/FV récupéré et, en prévention primaire, le post-infarctus du myocarde avec séquelles étendues (fraction d’éjection ventriculaire gauche ‹ 30 %) 40 jours au moins après l’accident aigu, et l’insuffisance cardiaque de classe II ou III avec FEVG abaissée (< 35 %), chez les patients restant symptomatiques malgré un traitement médical optimisé. D’autres indications non-fondées sur les preuves mais de consensus, se développent : certaines cardiomyopathies familiales, certaines dysplasies arythmogènes du ventricule droit et les canalopathies (syndrome de Brugada, du QT court, du QT long…) à haut risque.

• Resynchronisation

La resynchronisation cardiaque s’adresse aux insuffisants cardiaques avec évidence de désynchronisation ventriculaire (QRS› 150 msec). Un tiers des insuffisants cardiaques ont des troubles majeurs de la conduction ventriculaire, en particulier un bloc de branche gauche. Ces patients peuvent retirer un bénéfice important et durable de la stimulation biventriculaire, avec une électrode placée au niveau du septum et une seconde sur la paroi libre du ventricule gauche. La stimulation synchrone est déclenchée par l’activité sinusale détectée par une troisième électrode implantée dans l’oreillette. Cette technique de resynchronisation est parfaitement validée dans l’insuffisance cardiaque sévère de classe III ou IV (réduction de 35 à 50 % des décès et des hospitalisations) où elle constitue, en association au traitement médical, une avancée majeure et, depuis 2008, dans les classes II afin de prévenir la progression de la maladie. « Le choix de l’appareil - stimulateur triple chambre seul ou associé à un défibrillateur - dépend du patient et du médecin. Il n’y a pas de supériorité clairement démontrée du défibrillateur par rapport au stimulateur seul », conclut le Pr Daubert.

Article suivant

L’arrivée des appareils IRM compatibles

Stimulation, défibrillation, resynchronisation

L’arrivée des appareils IRM compatibles

Syncopes : l’enregistreur sous-cutané longue durée

Stenting de la carotide : vers une évolution des indications ?

Endoprothèses coronaires : du métal nu au polymère entièrement résorbable

RAC : quelle place pour la TAVI ?

Prothèses valvulaires : nouvelles recommandations européennes

AAA : traitement endovasculaire

CCAM technique : des trous dans la raquette des revalorisations

Dr Patrick Gasser (Avenir Spé) : « Mon but n’est pas de m’opposer à mes collègues médecins généralistes »

Congrès de la SNFMI 2024 : la médecine interne à la loupe

La nouvelle convention médicale publiée au Journal officiel, le G à 30 euros le 22 décembre 2024